社區所獲榮譽

努力建設成為開發者喜愛的

AI開源社區

2025

2024

2023

2022

2021

中國算力網(C2NET)開源開放試驗場

破解資源孤島,釋放協同價值

接入算力中心

0

+

總調度算力

0

E FLOPS

集成異構算力

0

種

服務開發者

0

萬

開放普惠算力

0

萬卡時

支撐 AI 任務數

0

萬

以開源貢獻驅動的開發者社區

良好的社區交流與成長氛圍,吸引17萬開發者共同建設開源生態。

丁一超

OpenI啟智社區優秀體驗官

有幸陪伴社區走過了好幾年,見證了社區的一步步成長。

2024年通過在啟智參加各種活動,提升了自己在國產算力方面的應用能力,期待2025在啟智社區運用國產算力實現更多有意思的應用,在啟智社區不斷提升自己。

2024年通過在啟智參加各種活動,提升了自己在國產算力方面的應用能力,期待2025在啟智社區運用國產算力實現更多有意思的應用,在啟智社區不斷提升自己。

ID:JeffDing

蔣守佳

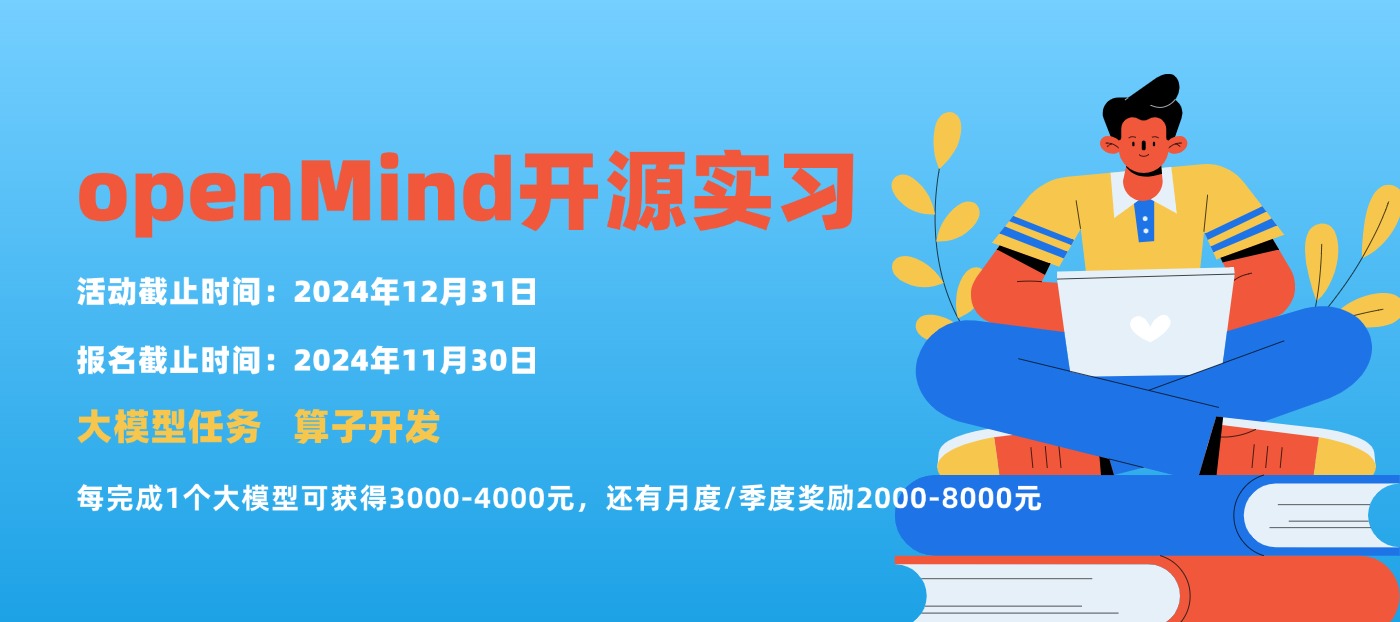

2024年開源實習最高獎金獲得者

轉眼間我已經加入啟智社區整整一年的時間。這一年里,我在技術上取得了顯著的進步,這份成長離不開平臺提供的豐富資源和支持。希望在新的一年里,啟智平臺能夠繼續保持良好的發展態勢,推出更多富有創意的活動,推動我國開源事業的發展。

ID:jiangwewqe

陳智成

Openl啟智社區長江大學旅長

2024我在啟智社區學習到了非常多,從最初只是單純的使用啟智社區的算力到如今能夠在啟智社區上進行開源打榜和進行項目開發、維護,啟智社區給了我非常多的幫助。希望在2025年里,啟智社區能夠越來越好,舉辦更加豐富有趣的開源打榜任務。

ID:chenzhicheng